「なんとなく、このままでいいのか?」

仕事と家の往復、忙しさに追われて過ぎていく日々。

そんな中でふと立ち止まって、「資本主義って何なんだろう」「働くって、なんのため?」――そんな問いが浮かぶことはありませんか?

この『好奇心ノート』は、社会人として日々を生きる私たちが、ふと感じた「違和感」や「なぜ?」を出発点に、哲学・歴史・宗教・社会問題など、幅広いテーマを通して思索を深めていくための場所です。

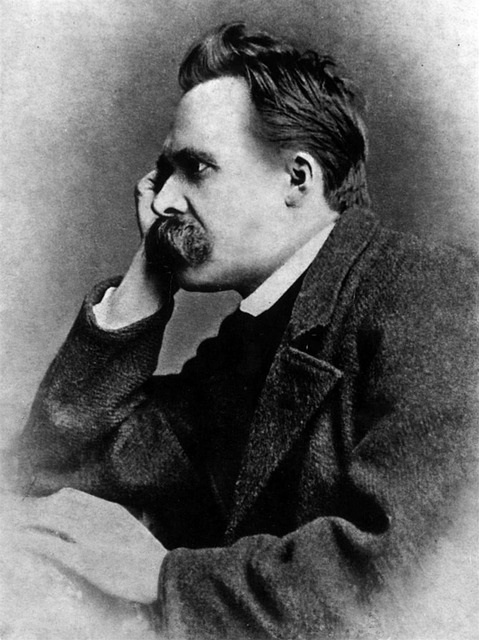

第1回は、あの有名な言葉――「神は死んだ」で知られる哲学者・ニーチェから始まります。

彼の思想に触れたとき、私たちの「当たり前」が少し揺さぶられるかもしれません。

知識を得るためではなく、自分の価値観を見つめ直すために。

「知ること」は、社会人にとってこそ、武器になります。

一緒に、好奇心の赴くままに考えていきませんか?

第1章:きっかけ――“能動的ニヒリズム”との出会い

仕事と家を往復する日々の中で、ふと湧いてきた「このままでいいのか?」という小さな違和感。

そんな折、YouTubeで見ていた「令和の虎」の成田祐輔さん登場回で、ドラゴン細井さんが口にした言葉が耳に刺さった。

「これは“能動的ニヒリズム”ですよね」

その瞬間、頭の中で何かが「パチン」と音を立ててはじけた気がした。

「あ、こういうのを“ニヒリズム”って言うんだ」

自分が感じていたもやもや、行動に理由が見つけられず漂っていたような感覚に、哲学というフィルターが言葉を与えてくれた。

それが、ニーチェという存在に強く惹かれるようになった最初のきっかけだった。

彼はなぜ、そんな深い言葉を思いつけたのか?

どういう人生を送ったら、ああいった問いを立てることができるのか?

もしかしたら、自分の中にもニーチェの視点や思想を取り入れることで、今の生き方を見つめ直すヒントが得られるかもしれない――。

そう思って、ニーチェという思想家について調べ始めることにした。

第2章:そもそもニーチェとは何者か?(1844-1900)

フリードリヒ・ニーチェ(Friedrich Wilhelm Nietzsche)は1844年、ドイツの裕福な牧師の家に生まれました。幼いころに父を亡くし、厳格なキリスト教的価値観の中で育ちます。

しかし大学最初の学期を終える頃には、信仰を放棄して神学の勉強も止めたことを母に告げ、大喧嘩をしているそうです。ダーヴィト・シュトラウスの著書『イエスの生涯』に影響を受けたとされており、このころには、「神は死んだ」が見えていたのかもしれない。

その後若くしてバーゼル大学の教授になりますが、持病や人間関係の孤独から、学問の世界からは早々に離れてしまいます。

彼の人生は短く、孤独で、苦痛に満ちたものでした。44歳で精神を病み、55歳でこの世を去るまでの10年間は正気に戻ることはなく生涯を終えます。

けれど、彼の思想は生前にはほとんど理解されなかったにもかかわらず、20世紀以降、爆発的に広まりました。それは、彼が「今の社会では見えないもの」を言語化し続けたからです。

「私たちは、他人の価値観を生きていないか?」

「“善”や“悪”とされているものは、本当にそうなのか?」

ニーチェは、哲学者というより“詩人”や“予言者”のような存在でした。難解だけれど、どこか心に刺さる。それが、彼が多くの人の心をとらえ続けている理由です。

第3章:3つのキーワードで読むニーチェ

では、そんなニーチェの思想を読み解くうえで、特に重要なキーワードを3つ取り上げてみましょう。

1. 「神は死んだ」──“信じるもの”の喪失とその後の世界

ニーチェの有名な言葉「神は死んだ(Gott ist tot)」は、ただの宗教批判ではありません。

「神や宗教が支えていた価値観や生き方が、近代になって崩れてしまった」という文明への警告なのです。

この言葉は、小説形式で書かれた代表作『ツァラトゥストラはかく語りき』の中で登場します。

中世ヨーロッパでは、「神」が道徳や社会のルール、人生の意味を与える“絶対的な存在”でした。

1. 道徳の基準はすべて「聖書」や「教会の教え」にあった

→ 「何が善で、何が悪か」は、神の教えに基づいて決められていました。

神の命令=正義、という価値観が当たり前だったのです。

2. 王や支配者の権威も「神によって与えられた」とされた

→ これは「王権神授説」と呼ばれます。王様の権力も神の意志とされ、逆らうことは神への反逆とみなされたのです。

3. 人生の意味や生き方のゴールも「神の救い」にあった

→ どんなに貧しく苦しくても、「死後に天国へ行くこと」が最も大切とされていました。

現世の幸せより“神との関係”が人生の中心だったのです。

4. 科学や知識の追求も、神学(=神を中心とした学問)が最上位に

→ 地動説を唱えたガリレオ・ガリレイが裁かれたように、神の教えと矛盾する知識は異端とされる時代でした。

こうした時代背景の中では、「神を疑うこと=すべてを疑うこと」になるほど、“神がいること”が社会の前提だったんです。

だからこそ、ニーチェが「神は死んだ」と言ったとき、それは社会の“土台が崩れた”ことを意味する革命的な発言だったわけです。

しかし、科学や理性の発展、個人主義が進むことで、「神を信じること」が世の中の前提ではなくなっていったのです。

ニーチェは、「もはや私たちは神に頼って生きることができない」と告げました。

2. ルサンチマン(怨恨)──「弱者の道徳」とはなにか?

「ルサンチマン(Ressentiment)」とは、フランス語で「怨恨」や「憤り」を意味します。

ニーチェはこの言葉を、特にキリスト教道徳の成り立ちを批判する文脈で用いました。

たとえば、力のある者・成功者を「傲慢だ」「罪深い」と非難し、

弱い立場の自分たちを「謙虚」「清らか」と持ち上げる――

このように、弱者が抱く劣等感や嫉妬心を道徳として昇華したものが「ルサンチマンによる価値の転倒」だとニーチェは説きました。

これは現代では、

「お金を持っている人は悪いことをしてるに違いない」

「成功してる人は不幸になる」

…そんな“こじらせた正義”がSNSなどでもよく見られます。

有名なものでイソップ物語の「酸っぱいブドウ」の話があります。キツネはおいしそうなブドウを見つけますが、それはとても高いところに実っていて、とても届きません。ブドウを諦める際、キツネは「あのブドウは酸っぱくて美味しくないはずだ」と言い残して立ち去るのだ。

ニーチェはこうした“怨恨から生まれた道徳”を乗り越え、自分自身の価値を創造すること、他者への憎しみではなく、自らの「力」や「創造性」で生きることの重要性を説きました。

3.能動的ニヒリズム──つまり、自分で意味を作る生き方

「ニヒリズム」なんて言われると難しく聞こえますが、簡単に言うと「何を信じたらいいか分からなくなる状態」のこと。

たとえば、「この仕事に意味あるのかな」とか、「生きてても意味なくない?」と感じる瞬間です。

でもニーチェは、そこで立ち止まるなと言います。

むしろ「全部壊れたからこそ、自分で新しい意味を作れるチャンスじゃないか」と。

つまり、「もう信じられるものがない=なんでも自分で決めていい」ってこと。

他人のルールじゃなくて、自分のルールで生きようぜ、という話です。

それは「超人(Übermensch)」と呼ばれる、未来の理想的な人間像へとつながっていきます。

“他者に流されず、自ら価値を創る”その姿は、現代の「同調圧力」や「承認欲求」に悩む私たちにも大きなヒントを与えてくれます。

第4章:ニーチェは誰から影響を受けたのか? 〜思想のルーツをたどる〜

1. 悲観主義の師:ショーペンハウアーとの出会い

- ニーチェが学生時代に出会い、「人生の本質は苦しみである」というショーペンハウアーの世界観に衝撃を受けます。

- 「人間は理性的な存在ではなく、“盲目的な意志”に支配されている」という考えは、後のニヒリズムや“永劫回帰”の発想に深くつながります。

- しかし、ニーチェはショーペンハウアーの“諦め”には共感せず、苦しみを乗り越える新しい価値の創造を目指しました。

2. 理性への疑念:カントとの思想的距離感

- カントは「理性こそが道徳を導く」とする啓蒙思想の旗手でした。

- ニーチェもカントを高く評価していましたが、同時に「理性の暴走」が人間から“直感”や“感情”を奪うと危惧しました。

- ニーチェにとって、理性は人間の一部であって全てではない。「生きる力」は理性では測れないという立場です。

3. 哲学の出発点:ソクラテスとプラトンへの挑戦

- ニーチェは西洋哲学の始祖・ソクラテスを「病的な理性主義の始まり」として批判します。

- プラトンの“イデア”や“絶対的な善”という抽象的世界観も、「現実の肉体的・感性的な生」を否定しているとみなしました。

- 彼は、理性よりも「本能」や「美」「力強さ」に価値を見出し、「生を肯定する哲学」を打ち立てようとします。

4. 宗教との対決:ルターとキリスト教の道徳観を超えて

- ニーチェの父は敬虔なプロテスタントの牧師であり、彼自身も深くキリスト教に触れて育ちました。

- しかし彼は、キリスト教の「弱さを美徳とする道徳」に強く反発します。

- 特にルター以降のプロテスタントが「罪と贖い」を軸にする道徳を広めたことを批判し、「力ある者が力を発揮すること」を肯定しようとしました。

5. つまり、ニーチェは「否定の人」ではなく「対話の人」

- ニーチェは誰の弟子にもならないという立場を貫きながら、他の思想家たちと深く向き合い、自分自身の思想を磨き上げていきました。

- 彼の言葉は過激に聞こえることもありますが、それは「過去を壊すため」ではなく、「未来を創るため」だったのです。

- つまり、ニーチェの哲学とは、対話と批判を通して“自分自身の価値”を見つけようとする闘いだったと言えるでしょう。

「この人生は苦しみだ」と断言した悲観主義の哲学者。

ニーチェは若い頃に彼の本に出会い、大きな衝撃を受けました。人間の“盲目的な意志”が人生を支配しているという考え方は、ニーチェのニヒリズムの出発点になっています。

第4章:ニーチェの思想が生まれた宗教的背景

ニーチェが「神は死んだ」と語ったのは、宗教的情熱が冷めた社会の中での気まぐれな言葉ではありません。それは、「神への絶対的な信仰」が社会を支配していた時代にあえて投げかけられた、挑戦的な宣言でした。

神への信仰が「当たり前」だった時代

ヨーロッパでは、キリスト教は中世から近代に至るまで、社会の価値観・倫理・政治を支える「絶対的存在」でした。

ルターによって宗教改革がおき、カトリックとプロテスタントに分裂し、宗教戦争が繰り広げられます。血で血を洗う争いがおこるほど宗教というものの存在意義が大きい。それだけ「神」というものは偉大であった。現代でもまだ起こっている問題ではあるが。

ニーチェが生きた19世紀は、まさに「神への信仰が強く残っている」時代でした。

そんな時あなたは「神は死んだ」といえますか?

なかなかタブーですよね?

神は弱者が生んだ幻想?

ニーチェは、宗教的道徳を「ルサンチマン(怨恨)」の産物と見ました。

力のない者が、力ある者に対して「あなたのようになれないから、その力を“悪”と定義しよう」とした…

その過程で「神」「謙遜」「清貧」「従順」といった価値観が生まれたと考えたのです。

そもそも古代ユダヤ人がユダヤ教を生み出したのは、ユダヤ人の壮絶な歴史があったからで・・・長くなるのでこれについてはまた今度。

つまり、「神は存在する」のではなく、「神という概念が、弱者の精神的な必要から生み出された」と捉えました。

この見方は、当然ながら当時のキリスト教社会ではとんでもない冒涜と受け取られました。だからこそ、ニーチェは生前、思想家としてほとんど理解されることはなかったのです。

日本人だからこそ“理解できる”ニーチェ?

現代の日本人にとって、宗教は生活に密着したものではない場合が多く、信仰によって生き方が制限されることもありません。

だからこそ、「神の死」や「価値観の崩壊」といったニーチェの指摘が、ある意味では“自然に”理解できる部分もあります。

あなた自身が感じた「職場と家の往復の中で、自分の価値観に疑問を抱いた」という感覚も、まさにニーチェが問いかけている“誰の価値観を生きているのか?”という根源的なテーマとつながっているのです。

第5章:ニーチェとユダヤ教・キリスト教の思想的衝突

ユダヤ教とキリスト教の違い

- ユダヤ教は、迫害や流浪の中で「唯一神ヤハウェ」に救いを求めた民族宗教。

- キリスト教は、そのユダヤ教から生まれ、「すべての人類を救う愛の神」として広がった世界宗教。

ユダヤ人たちは、モーセの十戒をよりどころにし、「神は苦難の中でいつか救ってくれる」と信じて生きてきました。

それなのに、キリスト教では「汝の隣人を愛せ」「右の頬を打たれたら左の頬を差し出せ」と説かれた。

長い苦難を経験したユダヤ人から見れば、「そんな甘いことを言われても…」という思いがあったとしても不思議ではありません。

イスラエル問題につながる現代的な問い

現代のパレスチナ・イスラエルの対立も、まさに宗教的・民族的ルーツの衝突が背景にあります。

ニーチェの「神は死んだ」という言葉は、そうした争いの根底にある「絶対的な価値観」や「神の正義」に対する根源的な疑問でもあります。

「言ってはいけないこと」を言う哲学者

ニーチェは、私たちが心のどこかで「そうかもしれない…でも口にしてはいけない」と感じていることを、あえて言葉にしました。

- 「神は幻想ではないか?」

- 「道徳は恨みから生まれたのではないか?」

- 「本当にその“善”は善なのか?」

これらは、ユダヤ人の歴史や宗教の神聖さを知れば知るほど、「言えない」ことです。

けれどニーチェは、「それでも言う」。だからこそ、今も人々の心に刺さり、惹きつけるのです。

まとめ:ニーチェの思想を深く理解するために

ニーチェを知ることは、「現代社会の価値観」を問い直すことであり、

同時に「宗教とは何か」「人間とは何か」という根源的なテーマにも踏み込むことです。

哲学・宗教・歴史を横断しながら、今まさにあなたが感じているモヤモヤに対して、

ニーチェは“言葉にならない問い”を言語化してくれる存在かもしれません。

コメント